「パテントドラフツマン」という資格制度が廃止され、図面作成がデジタル化・簡素化されたことによって、特許図面の品質が二極化し、全体的な平均水準が低下したという評価は、特許業界において一般的に見られる議論であり、懸念事項として認識されています。

以下に、その一般的な評価と、品質低下が指摘される主な理由をまとめます。

📉 特許図面の品質低下に関する一般的な評価

1. 昔の図面の品質は高かった(形式美)

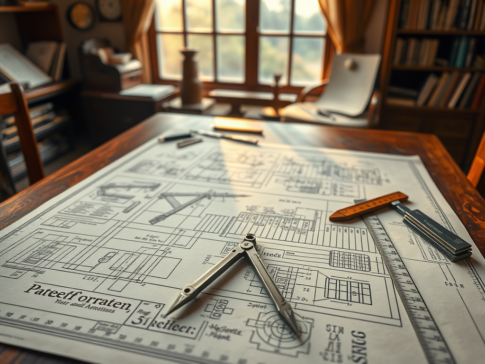

パテントドラフツマン制度が機能していた時代は、手書き製図の技術が最高度に要求されました。彼らは厳格なルールに基づき、均一な線、完璧な縮尺、明確な陰影など、**形式的な美しさ(フォーマル・クオリティ)**を追求していました。

- 評価: 当時の発行特許を振り返ると、図面は非常にクリーンで専門的であり、図面自体の品質は高かったと評価されます。

2. デジタル化後の品質の二極化

制度の廃止とデジタル化(CAD/Illustratorなど)により、図面作成の「参入障壁」が劇的に下がりました。

- 高品質な図面: 専門の特許図面作成業者(旧ドラフツマンの技能を引き継いだ専門家や、高度なCAD技術者)が作成する図面は、デジタル技術の恩恵を受け、以前よりも柔軟かつ詳細で、依然として非常に高品質です。

- 低品質な図面: 一方で、発明者や弁理士が手軽に作成した、規格を満たさないラフなスケッチ、不鮮明な画像、線が曖昧な図面などがそのまま出願されるケースが増加しました。

3. 品質低下がもたらす問題点

「品質低下」が問題視されるのは、単に図面が美しくないという点だけでなく、特許の法的効力に影響を及ぼす可能性があるためです。

- 権利範囲の曖昧化: 不鮮明な図面や、記述(明細書)と矛盾する図面は、発明の内容を明確に開示していないと見なされ、特許審査(35 U.S.C. § 112の明確性要件など)で拒絶理由となるリスクが高まります。

- 訴訟での不利: 後に特許侵害訴訟となった際、図面の不備や曖昧さが、クレーム(請求項)の解釈や発明の開示要件を満たしているかどうかの判断において、特許権者にとって不利に働く可能性があります。

- 審査の長期化: 不備のある図面は、USPTOから**補正指示(Office Action)**を受ける原因となり、審査期間が長期化し、出願費用が増加します。

4. USPTO側の対応と現状

USPTO自身も、図面品質の低下や、デジタルデータ化・公開における画像品質の劣化を問題視し、改善努力を続けています(特に意匠特許の図面品質向上プログラムなど)。

現在でも、USPTOの図面要件(37 C.F.R. § 1.84など)は存在し、プロの製図者(現代の「パテントドラフツマン」スキルを持つ者)の利用を推奨しています。

結論

パテントドラフツマン制度の廃止とデジタル化は、図面作成のコストと時間を削減し、出願の柔軟性を高めるというメリットをもたらしました。

しかしその代償として、図面作成における専門知識の重要性が軽視され、結果として図面全体の平均的な品質が低下したという評価は、特許業界では広く共有されている懸念事項です。

したがって、現代においても「専門のドラフツマン(製図者)」による高品質な図面作成サービスは、特許権を強固にするために不可欠な投資と見なされています。

コメントを残す