米国意匠出願(Design Patent)は、日本の意匠出願とは審査の性質が大きく異なります。その違いを理解し、戦略的に図面を作成することで、拒絶理由通知(Office Action: OA)を大幅に減らし、結果的に出願コストの削減につながります。

この記事では、米国意匠出願の審査の特徴と、OAを回避するための具体的なテクニックについて解説します。

🔍 米国意匠出願審査の特徴:極めて厳格な「形状の特定」

日本の意匠出願審査が意匠全体としての創作性を主に評価するのに対し、米国意匠出願の審査は、微細な部分の整合性や形状の特定に対し、非常に厳格です。

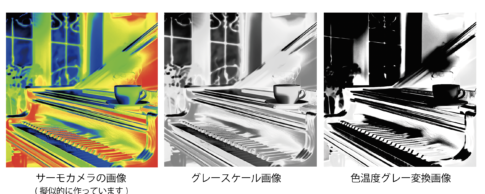

「図面が正確に描かれている」ことは大前提ですが、審査官は図面に表現されたすべての線、特に**実線(クレームされた部分)**で示された形状が、完璧に矛盾なく特定されているかを徹底的にチェックします。

少しでも不確実性や曖昧さが残ると、以下のような指摘を含むOAが発行されます。

🚨 OAの定番:「凹部の形状が特定できない」

米国意匠出願で最も頻繁にかかるOAの指摘の一つが、「凹部の形状が特定できない」というものです。

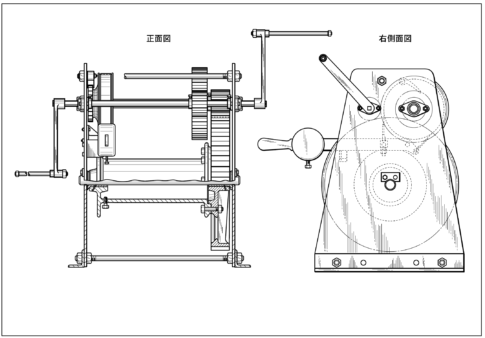

例えば、製品の表面にある小さな溝、穴、あるいは裏側の複雑な内部構造などの「凹部」について、意匠図面(六面図など)の投影図や断面図でその深さや曲率が明確に特定できていない場合、審査官は「意匠の範囲が不明確である」としてOAを出します。

この曖昧さが解消されない限り、審査は先に進みません。

✅ OAの80%を回避する戦略:凹部の「ディスクレーム」

この「凹部の形状が特定できない」という指摘を事前に回避するための、最も効果的な戦略が、**意図的に凹部を意匠のクレーム範囲から外す「ディスクレーム」**です。

ディスクレームの具体的方法:

- 実線から破線への変更: 審査官から指摘を受けやすい凹部や、意匠の核心的ではない部分を、実線ではなく**破線(または一点鎖線)**で描きます。

- クレーム対象外の明示: 図面上で破線として描かれた部分は、その意匠の「保護対象ではない」ことを意味します。これにより、審査官は当該部分の厳格な形状特定を求めなくなります。

この戦略的なディスクレームを事前に適用することで、OAの約80%を占める形式的な指摘(主に形状の不明確さに関するもの)を回避し、出願後の手続き時間とコストを大幅に削減することが可能となります。

✈️ 出願ルートと戦略の限界:「ハーグ」vs「パリ優先権」

この「クレーム範囲を変更する(凹部をディスクレームする)」という柔軟なテクニックは、採用する出願ルートによって制約を受けます。

| 出願ルート | OA回避テクニックの可能性 | コスト・リスク |

| パリ優先権ルート | 可能 | 日本の原出願から内容(クレーム範囲)を戦略的に変更して米国へ直接出願できるため、上記のディスクレーム戦略が有効です。 |

| ハーグ協定ルート | 困難 | ハーグ出願は、原則として原出願(日本の図面など)の内容をそのまま各国に展開します。出願後にクレーム範囲(実線/破線の指定)を柔軟に変更・補正することが難しく、上記のようなOA回避のテクニックを用いる余地が少なくなります。 |

ハーグ協定ルートは、代理人を通さず直接WIPOに出願できるため、初期の出願手数料(弁理士費用)を節約できるというメリットがあります。しかし、米国特許庁でOAがかかった場合、その後の対応で大きな費用と時間を要し、トータルコストのメリットを享受できる可能性はかなり低くなります。

ただし、国内出願の段階から、将来の米国出願を見据えて「凹部を破線にする」などのディスクレーム戦略を組み込んでいれば、ハーグ出願でもこの限りではありません。

💡 まとめ:戦略的な米国意匠出願のすすめ

米国意匠出願は、単に国内の意匠図面を翻訳して出せばよいというものではありません。

凹部のディスクレームという戦略を採用することで、不必要なOAを回避し、審査期間の短縮とコスト削減を実現できます。

米国意匠出願を検討される際は、「形状特定が厳格である」という審査の特徴を理解し、パリ優先権ルートを活用して、出願前からOA回避のための戦略的な図面作成を行うことが、成功への鍵となります。

コメントを残す