📸 意匠出願の隠れた要点:写真を使う際の「図面整合性」という落とし穴

意匠(デザイン)の権利保護を求める際、製品の美しさをストレートに伝えられる**「意匠写真」**は非常に有効な手段です。特にCADデータがない現物製品や、複雑な表面を持つ物品の出願で多用されています。

しかし、この意匠写真には、単なる「美しい写真」では済まされない、特許図面と同等の厳格なルールが適用されることをご存知でしょうか?

この記事では、意匠写真を出願に用いる際の落とし穴と、失敗しない業者選びのポイントを解説します。

💡 写真は「図面の代用」に過ぎない

多くの国で意匠写真が認められていますが、その本質は**「図面」の代用**です。

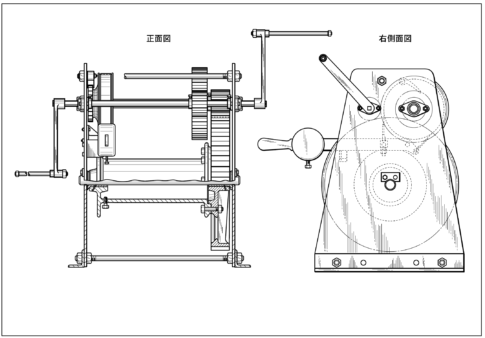

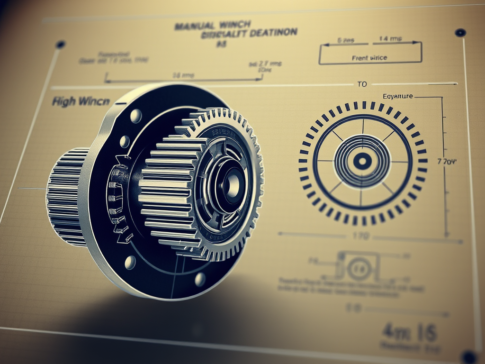

特許庁が意匠に求めるのは、「創作された意匠が第三者に正確に伝わること」。図面であれば、正面図、背面図、左右側面図、平面図、底面図の六面図が、寸法的な整合性をもって描かれる必要があります。

写真を出願する際も、この「図面の整合性」が必須となります。

つまり、写真の角度や距離が異なると、一つの意匠でありながら各図(写真)間で寸法や形状に矛盾が生じることになり、これは図面不備として扱われるリスクがあるのです。

🚨 「美しさ」だけでは不十分!写真における整合性の問題

意匠写真の撮影を請け負う業者には、コマーシャル写真のように製品を魅力的に見せることに長けたカメラマンが多く参入しています。しかし、ここで問題となるのが、**意匠出願特有の「特殊な作業センス」**です。

❌ 避けられない「歪み」の壁

写真という性質上、レンズを通すと被写体はパース(遠近感)によって必ず歪みます。特に、六面図の整合性を保つためには、この歪みを極限まで抑え、あたかも図面のように正確な投影図として撮影する特殊なテクニックが必要です。

- 図面経験のないカメラマン: 製品を魅力的に見せるために斜めのアングルや、あえて歪みを利用したダイナミックな構図を選びがちです。しかし、これが六面図として並べられた際に致命的な矛盾を生みます。

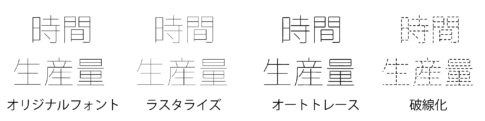

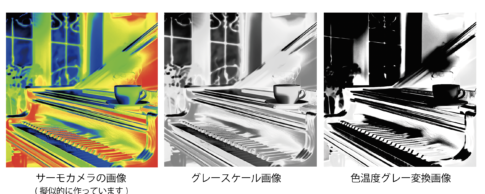

- 求められる特殊技術: 図面作成の専門家は、歪みを最小限に抑える撮影距離の選定、カメラ位置の厳密な調整、そして撮影後の画像処理による歪み補正を駆使し、「図面に限りなく近い写真」を作り上げます。

🇺🇸 特に注意が必要な「米国出願」と優先権

日本出願を基礎に優先権を使って米国に出願する場合など、国際的な展開を視野に入れる際は、意匠写真の品質が極めて重要になります。

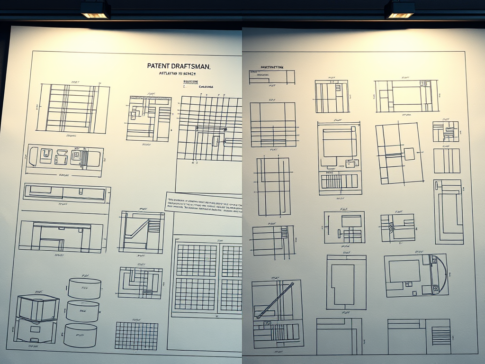

米国(Design Patent)では、原則として写真の使用は許可されていません。日本の写真出願をベースに米国出願を行う場合、その写真を元に**「図面トレース」**で一から図面を作り直す必要があります。

このとき、もし元の意匠写真の**寸法的な精度(整合性)**が低ければどうなるでしょうか?

- トレース困難: 写真間で整合性が取れていないため、正確な図面をトレースするのが難しくなります。

- 不正確な図面: 不正確な図面で出願すると、権利範囲が不明確になったり、先の日本出願と図面の内容が異なると判断され、優先権が認められないなどの深刻なリスクが発生します。

✅ 失敗しない業者選びのポイント

意匠写真の撮影を依頼する際は、単に「写真の美しさ」ではなく、**「知財対応力」**で業者を選びましょう。

ベストな依頼先は「図面の作図経験がある業者」です。

その業者が、

- 六面図の正確な投影法を理解しているか。

- パースによる歪みを補正する技術を持っているか。

- 出願先の国(特に米国など)の図面要件を熟知しているか。

これらの知財的な要求を理解し、**「写真を撮る」のではなく「図面の代用になる写真を作成する」**という意識で作業できる専門家を選ぶことが、意匠権という大切な財産を確実に守るための鍵となります。

図面業者の意匠写真は写真屋さんより単価が高いかもしれませんが、図面化を前提に撮影していて、そのためにいろいろ工夫していることを知ると、見方が変わるかもしれません。

コメントを残す